Il Made in Italy al bivio: dalla frode legalizzata alla blockchain produttiva

Come salvare il vero manifatturiero italiano prima che sia troppo tardi

Made in Italy e blockchain: c’è un articolo di Federico Fubini, comparso oggi sul Corriere, a proposito della deindustrializzazione italiana a vantaggio dell’economia cinese. Analizza la crisi strutturale italiana e coglie nel segno quando evidenzia la pressione competitiva cinese e il declino industriale. Ma manca il cuore del problema: stiamo assistendo alla più grande operazione di “Italian washing” della storia del Made in Italy, mentre le vere eccellenze produttive agonizzano. La soluzione esiste, è tecnologicamente matura e potrebbe trasformare la debolezza italiana in un vantaggio competitivo globale.

La truffa del secolo

Partiamo da un dato che nessuno vuole vedere: oltre il 60% dei prodotti venduti come “Made in Italy” nel tessile-abbigliamento contiene meno del 20% di valore aggiunto realmente italiano. Non è un’opinione soggettiva, bensì matematica industriale pura. Quando un pigiama può attraversare tre continenti, essere disegnato a Milano, tessuto a Hangzhou, cucito a Bucarest e inscatolato a Prato per poi fregiarsi legalmente del tricolore, non stiamo più parlando di globalizzazione virtuosa ma di una distorsione sistemica che vale quindici miliardi di euro l’anno di valore sottratto all’economia reale.

Il paradosso diventa ancora più stridente se lo leggiamo attraverso i dati che il Corriere giustamente evidenzia. Mentre l’Export Similarity Index con la Cina raggiunge il 56%, segnalando una convergenza produttiva che dovrebbe allarmarci, noi stessi regaliamo ai competitor l’unica arma che potrebbe realmente differenziarci: l’autenticità della manifattura. È come se la regione dello Champagne permettesse di chiamare champagne qualsiasi vino frizzante purché imbottigliato a Reims, distruggendo in un colpo solo tre secoli di costruzione reputazionale.

La questione non è etica ma brutalmente economica. Quando il premium price del Made in Italy, che storicamente oscilla tra il trenta e il cinquanta percento sopra i prodotti comparabili, viene applicato a merce che di italiano ha solo l’ultima spolverata, stiamo assistendo a una doppia distruzione di valore.

Da un lato, il consumatore paga per qualcosa che non riceve, erodendo progressivamente la fiducia nel brand-paese. Dall’altro, e questo è ancora più grave, il produttore genuinamente italiano viene espulso dal mercato perché impossibilitato a competere con chi sostiene un decimo dei suoi costi fingendo di offrire lo stesso prodotto.

La trappola della diversificazione apparente

L’osservazione sulla diversificazione verso Vietnam, piuttosto che Albania o Nord Africa, merita un’analisi più profonda di quanto normalmente si faccia. Questa non è resilienza della supply chain, come vorrebbero farci credere certi analisti compiacenti. È l’ultimo stadio di un processo di deindustrializzazione che ha una sua logica economica ferrea, ma esiziale.

Quando un’azienda di Carpi o Treviso sposta la produzione da Guangzhou a Dhaka, poi da Dhaka a Tirana, e domani da Tirana ad Addis Abeba, non sta diversificando il rischio: sta inseguendo una frontiera del costo del lavoro che per definizione si allontanerà sempre. È una rincorsa termodinamica impossibile da vincere. Nel frattempo, ogni delocalizzazione erode ulteriormente il tessuto di competenze locali. I nostri distretti industriali stanno perdendo tremila artigiani qualificati l’anno secondo le stime più conservative di Unioncamere. Non sono statistiche astratte: sono sarti che chiudono bottega a Biella, modellisti che non trovano successori a Vigevano, tessitori le cui competenze secolari si dissolvono nel nulla.

La proiezione econometrica è impietosa: al ritmo attuale di erosione della base manifatturiera, entro il 2030 l’Italia non avrà più la massa critica di competenze per produrre domesticamente nemmeno volendo. Saremo definitivamente condannati a essere un paese di brand manager che gestiscono catene di fornitura asiatiche sempre più opache.

Il problema fondamentale di questo modello? Anche il brand management ad un certo punto si può delocalizzare e con costi di switching molto inferiori rispetto alla manifattura. Nokia insegna.

La blockchain come architettura della verità economica

È precisamente in questo momento di massima crisi che emerge un’opportunità tecnologica che potrebbe rovesciare completamente il paradigma. L’Italia ha la possibilità concreta di diventare il primo paese al mondo a implementare un sistema integrale di Digital Product Passport basato su blockchain per l’intero universo del Made in Italy. Non si tratta di futurismo tecnologico ma di una soluzione immediatamente applicabile che costerebbe una frazione di quanto abbiamo disperso in bonus e incentivi improduttivi.

Il meccanismo è elegante nella sua semplicità concettuale quanto rigoroso nella sua implementazione. Ogni fase della produzione genererebbe un token non fungibile che registra in modo immutabile la localizzazione GPS della fabbrica, il timestamp preciso della lavorazione, la percentuale esatta di valore aggiunto, la certificazione dei materiali utilizzati e l’identità verificata dell’operatore. Non più autodichiarazioni manipolabili ma evidenza crittografica incontrovertibile.

Il sistema si baserebbe su smart contract che automaticamente verificherebbero se un prodotto può fregiarsi della denominazione Made in Italy solo quando almeno il settanta percento del valore viene effettivamente generato entro i confini nazionali, quando le materie prime strategiche sono completamente tracciate, quando i fornitori sono certificati attraverso un processo di validazione continua e quando i tempi di lavorazione sono coerenti con produzioni reali e non con mere triangolazioni logistiche.

Ogni prodotto porterebbe con sé un codice QR sovrano che permetterebbe al consumatore di visualizzare l’intera filiera produttiva, quello che potremmo chiamare l’Italy Score percentuale da zero a cento, i nomi degli artigiani coinvolti nella sua realizzazione, l’impronta carbonica reale calcolata e non stimata, e il costo del lavoro effettivamente sostenuto, rendendo impossibile il dumping sociale mascherato.

L’economia politica della trasparenza radicale

Questa architettura tecnologica non è fine a se stessa ma abilita un modello economico completamente nuovo dove la trasparenza diventa il vantaggio competitivo principale. I produttori autenticamente italiani potrebbero finalmente giustificare un premium price superiore del venticinque-quaranta percento non sulla base di narrazioni pubblicitarie, ma di evidenza verificabile. L’accesso ai mercati ESG, che oggi gestiscono quaranta trilioni di dollari di asset e sono affamati di investimenti genuinamente sostenibili e tracciabili, diventerebbe automatico. La protezione legale contro la contraffazione sarebbe incorporata nel sistema stesso, con gli smart contract che fungono da prova inconfutabile in qualsiasi tribunale.

Per il sistema-paese, i benefici sarebbero molteplici e misurabili. Il gettito fiscale diventerebbe completamente tracciabile con un recupero stimato di tre-quattro miliardi l’anno solo di IVA ora evasa attraverso triangolazioni fittizie. Si innescherebbe un processo di reshoring naturale, dove produzioni ora delocalizzate troverebbero conveniente tornare in Italia per beneficiare della certificazione premium. Il soft power culturale italiano, oggi eroso dalla percezione di inaffidabilità, verrebbe moltiplicato dal posizionamento come leader mondiale della trasparenza produttiva.

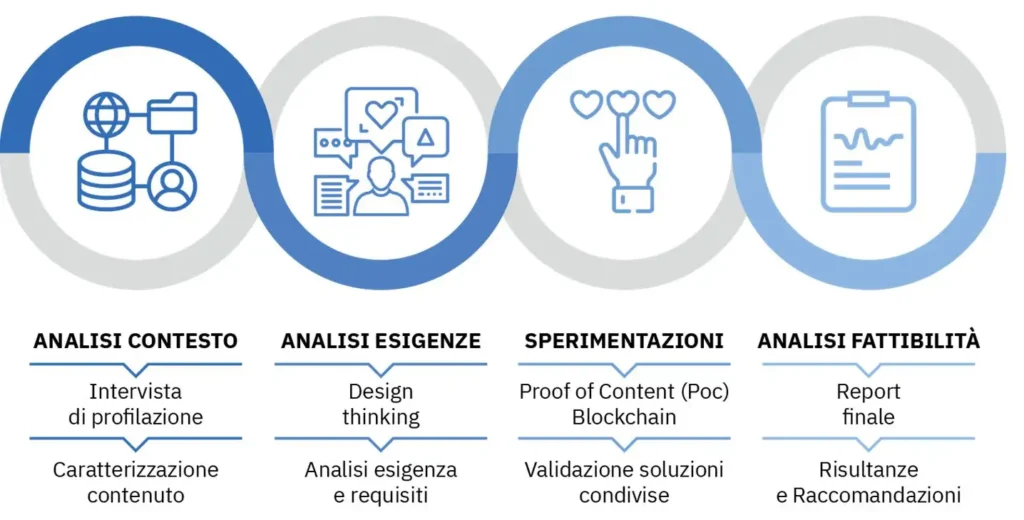

L’implementazione richiederebbe la creazione di un “Consorzio Blockchain Italia” strutturato come partnership pubblico-privata. Il Ministero dello Sviluppo Economico fungerebbe da regolatore, l’Agenzia delle Entrate garantirebbe la verifica fiscale in tempo reale, Unioncamere gestirebbe il processo di certificazione. Sul lato tecnologico, aziende come Leonardo e Fincantieri potrebbero fornire l’infrastruttura sovrana necessaria, il sistema universitario contribuirebbe con ricerca e sviluppo continui, mentre il sistema bancario integrerebbe le funzionalità fintech necessarie per rendere il sistema interoperabile con i pagamenti digitali.

L’adesione seguirebbe una logica di incentivi progressivi. Nel primo anno sarebbe volontaria ma incentivata con una riduzione dell’IRES del cinque percento per gli aderenti. Dal terzo anno diventerebbe obbligatoria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico. Dal quinto anno sarebbe condizione necessaria per utilizzare la denominazione Made in Italy. L’investimento totale ammonterebbe a due miliardi in cinque anni, con un ritorno atteso di quindici miliardi di export addizionale e un break-even raggiungibile in diciotto mesi.

La corsa contro il tempo

La finestra temporale per questa trasformazione si sta chiudendo rapidamente. La Francia sta già sperimentando soluzioni blockchain per il settore del lusso attraverso il consorzio Aura. La Svizzera ha implementato sistemi di tracciabilità per l’orologeria. Paradossalmente, la Cina stessa sta sviluppando certificazioni blockchain per i suoi prodotti premium destinati al mercato domestico, dove i consumatori cinesi non si fidano più dei loro stessi prodotti contraffatti.

Ma c’è un deadline ancora più stringente. L’Unione Europea renderà obbligatorio il Digital Product Passport dal 2027 per tutti i prodotti tessili. Possiamo subire passivamente questo standard, implementandolo come mero adempimento burocratico, oppure possiamo definirlo noi, trasformandolo nell’occasione per ridefinire completamente il significato di Made in Italy. È la differenza tra essere Netflix o Blockbuster di fronte alla digitalizzazione.

Il costo dell’inerzia

Senza questa svolta radicale, i grafici che il Corriere presenta sono solo l’antipasto di un declino irreversibile. Quando l’Albania diventerà troppo costosa, la produzione migrerà in Etiopia. Quando l’Etiopia chiederà salari più alti, si sposterà in Myanmar. È una corsa verso il basso che non solo non possiamo vincere ma che tradisce l’essenza stessa del Made in Italy, che non è mai stata convenienza ma eccellenza, non prezzo ma valore.

Il vero Made in Italy non dovrebbe temere la trasparenza radicale: dovrebbe esigerla come condizione di esistenza. I produttori onesti non dovrebbero vedere la blockchain come una minaccia ma come la loro salvezza, l’unico modo per distinguersi definitivamente da chi bara. Solo chi ha costruito il proprio modello di business sull’opacità e sull’inganno ha ragione di temere un registro immutabile e pubblico.

La domanda fondamentale non è se l’Italia possa permettersi economicamente questa rivoluzione. Con due miliardi di investimento contro i novanta spesi nel PNRR, il problema non è certo la disponibilità di risorse. La vera domanda è se possiamo permetterci di non farla. Perché quando l’ultimo artigiano di Biella avrà spento il suo telaio, quando l’ultima sarta di Empoli avrà chiuso la bottega, quando l’ultimo calzolaio di Vigevano avrà venduto le forme, nessuna blockchain potrà resuscitare tre secoli di sapienza manifatturiera cristallizzata nelle mani e nelle menti di generazioni di artigiani.

È tempo di scegliere. O diventiamo i pionieri globali della produzione autenticata 4.0, ridefinendo lo standard mondiale di cosa significhi “Made in”, oppure accettiamo di diventare l’ennesimo museo a cielo aperto che vende souvenir contraffatti della propria grandezza passata. Non esistono terze vie in questa biforcazione storica. La Storia economica è piena di paesi che hanno scelto la rendita di posizione invece dell’innovazione. Nessuno di loro è sopravvissuto alla prova del tempo.